三井财团根基有多深? 侵华日军背后的财主? 产品至今在中国畅销?

- 2025-07-07 06:53:10

- 329

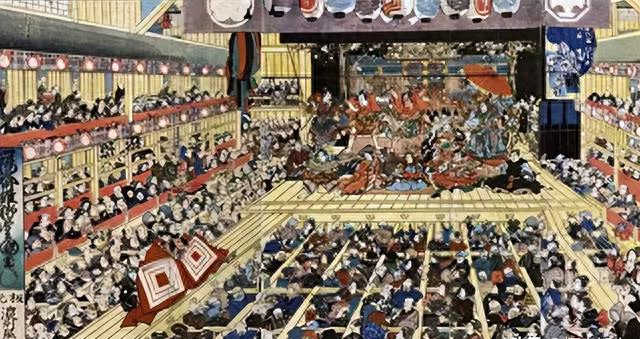

三井财团的根基始于17世纪的日本,创始人三井高利是这段故事的起点。他出生于1622年,出身没落的武士家庭,却选择投身商业,这在当时等级森严的社会里并不常见。

1673年,他在江户开设了越后屋,一家以卖布料为主的店铺。他推出固定价格和现金交易的模式,打破了传统商贸的议价习惯,吸引了大量普通市民。他的理念简单却深刻:诚信为本,薄利多销。这种做法让越后屋迅速站稳脚跟,也为三井家族的财富积累奠定了基础。

到了18世纪,三井家族的商业版图进一步扩大。三井高利的后代继承了他的事业,将业务拓展到金融领域。他们在大阪设立了三井兑换所,专门处理货币兑换和放贷业务。

当时的日本正处于经济转型期,武士阶层需要资金维持生活,商人则需要贷款扩展生意,三井抓住了这个机会。到江户时代中期,三井家族已经成为幕府的御用商人,负责为政府筹措资金,地位几乎与大名比肩。他们的财富不再局限于零售,而是渗透到日本经济的深层结构。

明治维新后,日本迈向工业化,三井财团迎来了新的转折。19世纪末,三井家族开始涉足银行业、矿业和贸易。1876年,三井银行成立,成为日本第一家私营银行,为工业化提供了资金支持。同年,三井物产公司创立,负责进出口贸易,将日本的资源与世界市场连接起来。

到20世纪初,三井已经形成了一个庞大的财团体系,旗下涵盖银行、商贸、矿业、造船等多个领域。它不仅是日本经济的核心支柱,还在国际舞台上崭露头角。

二战前的三井财团,已经从一个家族企业演变为现代化的经济实体。它的组织结构复杂却高效,通过控股公司控制数十家子公司,业务触及日本社会的方方面面。

数据显示,到1930年代,三井控制了日本约15%的工业生产和10%的金融资产,成为当时日本最大的财团之一。它的根基之深,不仅在于财富的积累,更在于它与日本政治、经济的高度融合。这种根基,让它在接下来的战争年代扮演了不可忽视的角色。

三井财团的成长史,既是商业智慧的结晶,也是时代机遇的产物。从三井高利的布店,到支撑日本现代化的经济巨人,它的每一步都踩在历史的节点上。然而,这份成功并非没有代价,尤其是在战争阴云笼罩时,它的选择让它的根基染上了血色。

20世纪30年代,日本走上军国主义道路,三井财团成为这一进程的重要推手。它与军方的关系由来已久,早在明治时期,三井就为日本的军事扩张提供过支持。但在侵华战争中,它的角色更加直接而深远。从1931年的“九一八事变”到1945年日本投降,三井财团通过经济手段为侵略战争输血,同时从中国掠夺了巨额资源。

1931年,日本占领中国东北后,三井迅速跟进。它在满洲设立了多个分支机构,重点开发矿产资源。

资料显示,三井矿业公司在抚顺等地接管了煤矿,开采量在1930年代大幅增加。这些煤炭被运往日本,用于钢铁生产,直接支持了军工产业。与此同时,三井物产公司负责将东北的粮食、木材等资源运回日本,满足战争需求。满洲的土地和人民在这一过程中被无情剥削,经济命脉几乎被三井等财团掌控。

1932年,日本扶持“满洲国”成立,三井的活动进一步加剧。三井银行在哈尔滨等地开设分行,为占领区的企业提供贷款,推动了日本移民和工业建设。三井物产则主导了贸易网络,将满洲的资源源源不断地输入日本市场。

据统计,到1937年,三井在满洲的业务占其海外利润的相当大比例。这种经济掠夺不仅为战争提供了物资保障,也让三井的财富迅速膨胀。

1937年全面抗战爆发后,三井的触角伸向华东和华南。在上海,三井物产成为日本军方的主要供应商,提供燃料、布料等物资。

南京沦陷后,三井的船队沿长江运输军需品,同时在占领区设立工厂,生产军服和设备。青岛、武汉等城市也出现了三井的身影,它通过子公司控制当地的工业和贸易。历史记录表明,三井在华业务的高峰期,利润增长显著,但这背后是无数中国人的苦难。

三井与日本军方的合作并非单纯的商业行为,而是深度的利益捆绑。它的领导人,如团琢磨,曾公开支持军国主义政策,认为战争是扩张经济影响力的机会。然而,这种选择也让三井背负了沉重的道德污点。战后统计显示,日本从中国掠夺的资源中,三井财团的参与占比极高。它不仅是侵华日军的“财主”,更是战争机器的重要齿轮。

需要指出的是,当时的日本财团,如三菱、住友等,也同样卷入战争。但三井因其规模和影响力,作用尤为突出。它在中国的活动,既是日本侵略政策的缩影,也是三井自身逐利本性的体现。

1945年日本战败后,三井财团被盟军解体,旗下公司被拆分。然而,随着日本经济的复苏,三井系企业逐渐恢复,并在20世纪后半叶重塑了影响力。到了中国改革开放的年代,三井抓住了新的机遇。如今,它的产品在中国市场依然畅销,展现出惊人的生命力。

三井财团的核心企业,如三井物产、三井银行(现为三井住友银行),以及关联公司如丰田汽车、东芝等,在中国有着广泛布局。丰田汽车是三井系的代表之一,自1990年代进入中国以来,销量稳步攀升。

根据中国汽车工业协会的数据,2024年丰田在华销量超过180万辆,位居外资品牌前列。它的卡罗拉、凯美瑞等车型,以耐用性和性价比赢得消费者青睐。东芝则以家电和电子产品闻名,电视、空调等商品在二三线城市尤其受欢迎。

三井物产的业务更为多元化。它参与中国的能源、化工和食品贸易,与中国企业合作开发项目。例如,三井与中国石油公司在天然气领域有长期合作,每年进口量达数百万吨。此外,三井还在物流和零售领域发力,通过供应链管理支持日本品牌在华销售。这些业务虽不像消费品那样显眼,但对中国经济的渗透不容小觑。

为什么三井的产品能在历史阴影下依然畅销?首先,质量是关键。丰田汽车的低故障率、东芝电器的稳定性,让消费者愿意为“日本制造”买单。

其次,市场策略精准。三井系企业在华投资时,往往选择与中国本地企业合资,既降低了进入壁垒,也缓解了部分民族情绪。再者,时间淡化了记忆。随着年轻一代成为消费主力,历史恩怨的影响逐渐减弱,实用主义占据上风。

然而,这种成功并非没有争议。2000年代以来,日本战史问题多次引发中国民众抗议,三井系品牌也曾受到波及。比如2012年的反日游行中,部分丰田4S店遭到抵制。但这些风波并未动摇其市场地位。

数据显示,2020年后,丰田在华销量仍保持增长,东芝产品也未见明显下滑。这反映出一种复杂的心态:消费者在理性选择与情感纠结间寻找平衡。

三井产品在中国的畅销,既是商业成功的证明,也是历史遗留问题的折射。它让人思考,经济与记忆如何共存?普通人购买一辆丰田车时,可能并未联想到80多年前的战争,但那段历史却从未真正远去。

三井财团的根基深植于数百年的商业智慧与时代变迁。从三井高利的诚信经营,到侵华战争中的资源掠夺,再到如今在中国市场的悄然繁荣,它的故事充满了起伏与矛盾。它的成功令人叹服,它的过往却让人叹息。

今天的你,或许正用着三井系的产品,但你是否想过它背后的重量?历史没有答案,只有镜子。欢迎在评论区分享你的看法。

- 上一篇:肖战爸妈让他好好演别丢人

- 下一篇:黄圣依称不接受婚前同居